人気の観光地「糸島」で…どうする「カキ殻」700トン “大きなポテンシャル”で再利用 【福岡発】

暮らし

2023/02/01 14:30

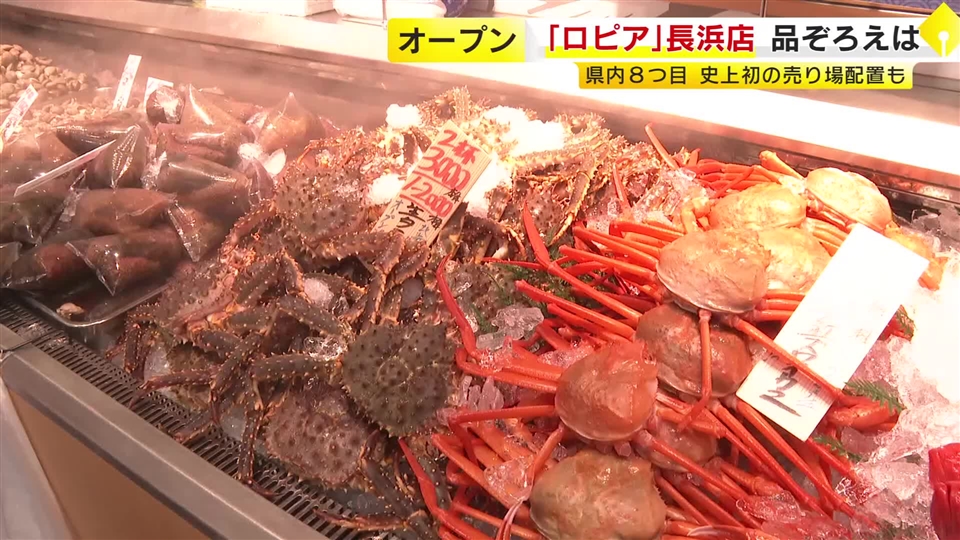

今が旬のカキ。

福岡県糸島市内にはシーズン中、25のカキ小屋がオープンし、40万人を越える人が訪れます。

◆大学生

「5人前食べます」

Q.5人前というと?

◆大学生

「5キロです」

◆大学生

「おなか一杯になるまで食べます。10キロくらい」

ここで疑問―。

大量に出るカキの殻の行方は?

◆リポーター

「あちらですかね。カキの殻が山積みになっています。ものすごい量です」

こちらはカキ殻専用の廃棄場。

糸島市内すべてのカキ小屋が、ここ1か所に殻を廃棄しています。

その量なんと、1シーズンで700トン。

そのうち200トンはカキ小屋から出されたもので、残り500トンは養殖中に死んだカキの殻です。

これらのカキ殻は、長年、産業廃棄物として焼却処分されていましたが、数百万円もの費用がかかることから、再利用の方法が模索されていました。

そこで誕生したのが―。

◆リポーター

「ありました。こちら、糸島産カキ殻の石灰と書かれています」

JA糸島と漁協が共同開発したこちらは、カキ殻を石灰化した肥料、シーライムです。

◆リポーター

「さらっとしていて、臭みはまったくありません」

作物の成長に欠かせない栄養素・ミネラルを豊富に含むカキ殻は、肥料に適していて、試験的に育てた作物にも大きな成果が現れました。

◆JA糸島 古藤俊二さん

「カキが時間をかけて育つときに沢山の海のミネラルを含んでいく。この魅力は、同じような石灰肥料は色々あるが、カキ殻にしかない大きなポテンシャルですね」

シーライムの販売は、年間約1万5000袋。

カキ小屋から排出される200トンの殻、すべての再利用に成功しています。

しかし、養殖中に死んだカキの殻500トンの使い道は、まだ見つかっていません。

カキ小屋ではお客にカキを提供する際、殻の表面の不純物を磨き落としますが、養殖中に死んだカキの殻の表面はふじつぼや海藻が付着したままです。

肥料化には付着物の処理が必要で、そのコストを考えると再利用は難しいのが現状です。

そうした中、九州大学では残りの500トンのカキ殻も再利用しようと、建築を学ぶ学生たちが、あるものを考案しました。

◆九州大学大学院 西村香太郎さん

「今も若干香りがしているが、そういった磯の雰囲気を感じられるように、含有量をなるべく多く使いたい、というのはあって」

砕いたカキ殻とセメントを混ぜ合わせたカキ殻ブロックです。

プロジェクトを率いるのは、九州大学大学院の教授やOBの建築家で組織する「BeCAT」。

建築を通じて、社会課題の解決やまちづくりに取り組む研究・教育チームです。

副センター長の末廣さんは、カキ殻ブロック開発に手ごたえを感じています。

◆BeCAT 副センター長 末廣香織さん

「廃棄物を減らすということもあれば、それからカキ殻をかなり多く含むものは光を反射するんですね。より白い色になるので。夏場の暑さの低減につながるとか、そういう可能性もあるかなと話しています」

カキ殻を建築資材に―。

その第一歩として目を付けたのが「カキ小屋」です。

糸島市では安全面などを考慮し、仮設の施設で運営するカキ小屋の常設化を推進しています。

学生たちは、その建設にカキ殻ブロックを使う構想を温めているのです。

◆九州大学大学院 西村香太郎さん

「もっと糸島が糸島らしさを保ったまま、未来に持続可能的につながっていけばというのが1番の思いです」

建物の壁だけでなく、テーブルや椅子にもカキ殻ブロックを利用するデザインを考えています。

◆BeCAT 副センター長 末廣香織さん

「地域で出る廃棄物を地域で循環するのが大事なので、お金の問題とか法律の問題とか、いろんな厳しいことがあると思うんですけど、学生と協力して乗り越えていきたいと思います」

学生たちは1月末に、カキ殻ブロックを使ったカキ小屋の建設を糸島市と漁協に提案したということです。

(TNC報道ワイド「記者のチカラ」 2023年1月27OAより)

福岡県糸島市内にはシーズン中、25のカキ小屋がオープンし、40万人を越える人が訪れます。

◆大学生

「5人前食べます」

Q.5人前というと?

◆大学生

「5キロです」

◆大学生

「おなか一杯になるまで食べます。10キロくらい」

ここで疑問―。

大量に出るカキの殻の行方は?

◆リポーター

「あちらですかね。カキの殻が山積みになっています。ものすごい量です」

こちらはカキ殻専用の廃棄場。

糸島市内すべてのカキ小屋が、ここ1か所に殻を廃棄しています。

その量なんと、1シーズンで700トン。

そのうち200トンはカキ小屋から出されたもので、残り500トンは養殖中に死んだカキの殻です。

これらのカキ殻は、長年、産業廃棄物として焼却処分されていましたが、数百万円もの費用がかかることから、再利用の方法が模索されていました。

そこで誕生したのが―。

◆リポーター

「ありました。こちら、糸島産カキ殻の石灰と書かれています」

JA糸島と漁協が共同開発したこちらは、カキ殻を石灰化した肥料、シーライムです。

◆リポーター

「さらっとしていて、臭みはまったくありません」

作物の成長に欠かせない栄養素・ミネラルを豊富に含むカキ殻は、肥料に適していて、試験的に育てた作物にも大きな成果が現れました。

◆JA糸島 古藤俊二さん

「カキが時間をかけて育つときに沢山の海のミネラルを含んでいく。この魅力は、同じような石灰肥料は色々あるが、カキ殻にしかない大きなポテンシャルですね」

シーライムの販売は、年間約1万5000袋。

カキ小屋から排出される200トンの殻、すべての再利用に成功しています。

しかし、養殖中に死んだカキの殻500トンの使い道は、まだ見つかっていません。

カキ小屋ではお客にカキを提供する際、殻の表面の不純物を磨き落としますが、養殖中に死んだカキの殻の表面はふじつぼや海藻が付着したままです。

肥料化には付着物の処理が必要で、そのコストを考えると再利用は難しいのが現状です。

そうした中、九州大学では残りの500トンのカキ殻も再利用しようと、建築を学ぶ学生たちが、あるものを考案しました。

◆九州大学大学院 西村香太郎さん

「今も若干香りがしているが、そういった磯の雰囲気を感じられるように、含有量をなるべく多く使いたい、というのはあって」

砕いたカキ殻とセメントを混ぜ合わせたカキ殻ブロックです。

プロジェクトを率いるのは、九州大学大学院の教授やOBの建築家で組織する「BeCAT」。

建築を通じて、社会課題の解決やまちづくりに取り組む研究・教育チームです。

副センター長の末廣さんは、カキ殻ブロック開発に手ごたえを感じています。

◆BeCAT 副センター長 末廣香織さん

「廃棄物を減らすということもあれば、それからカキ殻をかなり多く含むものは光を反射するんですね。より白い色になるので。夏場の暑さの低減につながるとか、そういう可能性もあるかなと話しています」

カキ殻を建築資材に―。

その第一歩として目を付けたのが「カキ小屋」です。

糸島市では安全面などを考慮し、仮設の施設で運営するカキ小屋の常設化を推進しています。

学生たちは、その建設にカキ殻ブロックを使う構想を温めているのです。

◆九州大学大学院 西村香太郎さん

「もっと糸島が糸島らしさを保ったまま、未来に持続可能的につながっていけばというのが1番の思いです」

建物の壁だけでなく、テーブルや椅子にもカキ殻ブロックを利用するデザインを考えています。

◆BeCAT 副センター長 末廣香織さん

「地域で出る廃棄物を地域で循環するのが大事なので、お金の問題とか法律の問題とか、いろんな厳しいことがあると思うんですけど、学生と協力して乗り越えていきたいと思います」

学生たちは1月末に、カキ殻ブロックを使ったカキ小屋の建設を糸島市と漁協に提案したということです。

(TNC報道ワイド「記者のチカラ」 2023年1月27OAより)

あなたにおすすめ

最新

BREAKING NEWS