2025/08/27 16:05

食品ロス減で「年間6万円」お得も プロが教える節約術 ポイントは“買い物の順路” “チラシの法則” “冷蔵庫の使い方”

暮らし

2025/08/27 17:00

9月から1200品目以上の食料品の値上げが予定され、福岡でも家計への負担を心配する声が聞かれます。

止まらない物価高をどう乗り越えればいいのか、節約のプロに聞きました。

◆買い物客

「影響はないと思っていたが、この頃の値上げは驚異的で本当にどうやって暮らしていけばいいのかなと思う」

◆買い物客

「最近来るたびに(以前の)1.5倍くらい支払っている気がする。どうしようかと思っています」

福岡市内のスーパーでは、続く食品の値上げに消費者からは家計の負担を嘆く声が聞かれました。

9月も1235品目の値上げが予定されている食料品。

少しでも安く買い、家計の負担を減らしたいというのが消費者の本音ですが…

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「安く買うことよりも食品ロスを極力少なくすることの方が簡単にできて、食費の節約にもつながりやすい」

実は安く買うことよりも「節約」につながるのが、食品ロスを減らすことだと専門家はいいます。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「食品ロスは、一般的な家庭で年間で約6万円は出ていると言われている。無駄買いを減らすためには、スーパーなどに買い物に行った時に並んでいる商品の順番通りに買い物に行くとロスが大きくなる」

年間6万円の節約になるかもしれない「生活防衛術」がスーパーの売り場に!?

ということで売り場の配置を見てみると…

◆記者リポート

「売り場を入ってすぐにグリーンアスパラが99円、トマトが99円など、特売品が並んでいます」

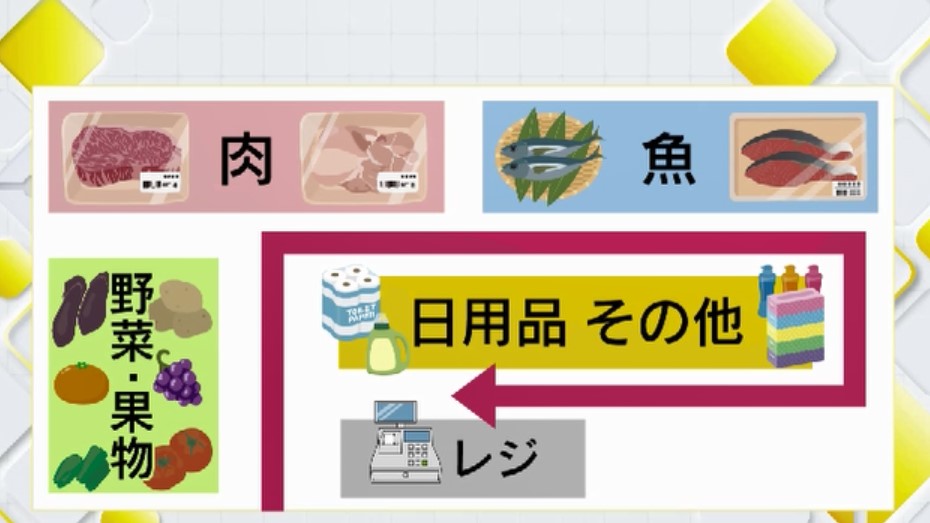

取材に行った福岡市内のスーパーでは、店に入ってすぐに野菜、そしてその先に魚や肉が並び、最後にレジという配置ですが、この順路にポイントがあると専門家は指摘します。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「大体スーパーは買い物に行くと入口に野菜とか果物とか売っていて、奥に行くと魚や肉が売っている。ですが、普通献立を立てたり考えたりする時って、メインの食材から考えますよね。大体野菜って副菜だったり、付け合わせとかに使う食材ですよね。それ(副菜の野菜)から買い物をしてしまうっていうのは、もう順番が間違っている。」

スーパーでは入口の野菜から購入する客がほとんどでしたが、実はメインになる肉や魚を見たあとに、野菜売り場に戻り必要な野菜だけを買うというのが、食品ロスを防ぎ節約につながると言います。

さらに専門家は、スーパーのチラシにも節約のための「ある法則」が隠されていると言います。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「人の目線は一番左上、そこから右に移動して、また下に移動して、また右に移動する。Zのような感じで目線が動くのが特徴。この部分は比較的特売というか、結構お買い得品が並びやすいと言われている。チラシを見る時にはそこの部分を確認してみるとよい」

実際、取材したスーパーでも、この法則が活かされていました。

◆サニー平尾店 崎秀嗣店長

「人の視線が左上から右に行って、そのあと左下に行って、という“Zの法則”に基づいて、お買い得なものが掲載されていると言われているので、そこはポイント」

買い物をする前から「節約」は始まっているのです。

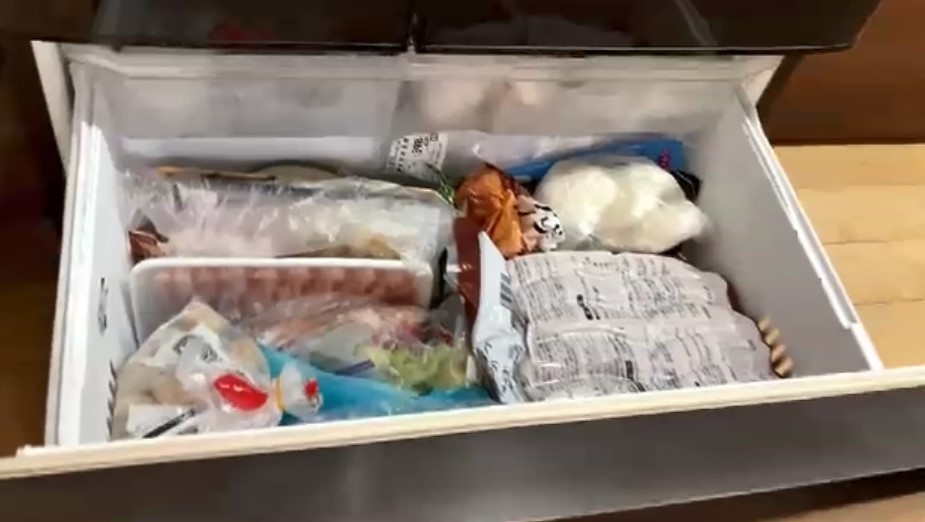

そして、食材を入れる冷蔵庫にも節約ポイントが。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「冷蔵室はたくさん物を詰め込んでしまうと余計な電力がかかる。冷気の吹き出し口をふさいでしまうと、冷気がうまく循環しなくなって、余計な電気代がかかってしまう。」

一方、「冷蔵庫」とは対照的に「冷凍庫」の場合はたくさんの物を詰め込んだ方が「節電」につながるといいます。

その理由は、「凍っているもの」が多く入っている方が、より「冷気」を保ちやすいためです。

家計の負担が続く私たちの生活。

買い物をする順番や冷蔵庫内の環境を工夫するなど、いますぐできる節約術を実践してみてはいかがでしょうか?

止まらない物価高をどう乗り越えればいいのか、節約のプロに聞きました。

◆買い物客

「影響はないと思っていたが、この頃の値上げは驚異的で本当にどうやって暮らしていけばいいのかなと思う」

◆買い物客

「最近来るたびに(以前の)1.5倍くらい支払っている気がする。どうしようかと思っています」

福岡市内のスーパーでは、続く食品の値上げに消費者からは家計の負担を嘆く声が聞かれました。

9月も1235品目の値上げが予定されている食料品。

少しでも安く買い、家計の負担を減らしたいというのが消費者の本音ですが…

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「安く買うことよりも食品ロスを極力少なくすることの方が簡単にできて、食費の節約にもつながりやすい」

実は安く買うことよりも「節約」につながるのが、食品ロスを減らすことだと専門家はいいます。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「食品ロスは、一般的な家庭で年間で約6万円は出ていると言われている。無駄買いを減らすためには、スーパーなどに買い物に行った時に並んでいる商品の順番通りに買い物に行くとロスが大きくなる」

年間6万円の節約になるかもしれない「生活防衛術」がスーパーの売り場に!?

ということで売り場の配置を見てみると…

◆記者リポート

「売り場を入ってすぐにグリーンアスパラが99円、トマトが99円など、特売品が並んでいます」

取材に行った福岡市内のスーパーでは、店に入ってすぐに野菜、そしてその先に魚や肉が並び、最後にレジという配置ですが、この順路にポイントがあると専門家は指摘します。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「大体スーパーは買い物に行くと入口に野菜とか果物とか売っていて、奥に行くと魚や肉が売っている。ですが、普通献立を立てたり考えたりする時って、メインの食材から考えますよね。大体野菜って副菜だったり、付け合わせとかに使う食材ですよね。それ(副菜の野菜)から買い物をしてしまうっていうのは、もう順番が間違っている。」

スーパーでは入口の野菜から購入する客がほとんどでしたが、実はメインになる肉や魚を見たあとに、野菜売り場に戻り必要な野菜だけを買うというのが、食品ロスを防ぎ節約につながると言います。

さらに専門家は、スーパーのチラシにも節約のための「ある法則」が隠されていると言います。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「人の目線は一番左上、そこから右に移動して、また下に移動して、また右に移動する。Zのような感じで目線が動くのが特徴。この部分は比較的特売というか、結構お買い得品が並びやすいと言われている。チラシを見る時にはそこの部分を確認してみるとよい」

実際、取材したスーパーでも、この法則が活かされていました。

◆サニー平尾店 崎秀嗣店長

「人の視線が左上から右に行って、そのあと左下に行って、という“Zの法則”に基づいて、お買い得なものが掲載されていると言われているので、そこはポイント」

買い物をする前から「節約」は始まっているのです。

そして、食材を入れる冷蔵庫にも節約ポイントが。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「冷蔵室はたくさん物を詰め込んでしまうと余計な電力がかかる。冷気の吹き出し口をふさいでしまうと、冷気がうまく循環しなくなって、余計な電気代がかかってしまう。」

一方、「冷蔵庫」とは対照的に「冷凍庫」の場合はたくさんの物を詰め込んだ方が「節電」につながるといいます。

その理由は、「凍っているもの」が多く入っている方が、より「冷気」を保ちやすいためです。

家計の負担が続く私たちの生活。

買い物をする順番や冷蔵庫内の環境を工夫するなど、いますぐできる節約術を実践してみてはいかがでしょうか?

9月から1200品目以上の食料品の値上げが予定され、福岡でも家計への負担を心配する声が聞かれます。

止まらない物価高をどう乗り越えればいいのか、節約のプロに聞きました。

止まらない物価高をどう乗り越えればいいのか、節約のプロに聞きました。

◆買い物客

「影響はないと思っていたが、この頃の値上げは驚異的で本当にどうやって暮らしていけばいいのかなと思う」

◆買い物客

「最近来るたびに(以前の)1.5倍くらい支払っている気がする。どうしようかと思っています」

福岡市内のスーパーでは、続く食品の値上げに消費者からは家計の負担を嘆く声が聞かれました。

9月も1235品目の値上げが予定されている食料品。

少しでも安く買い、家計の負担を減らしたいというのが消費者の本音ですが…

「影響はないと思っていたが、この頃の値上げは驚異的で本当にどうやって暮らしていけばいいのかなと思う」

◆買い物客

「最近来るたびに(以前の)1.5倍くらい支払っている気がする。どうしようかと思っています」

福岡市内のスーパーでは、続く食品の値上げに消費者からは家計の負担を嘆く声が聞かれました。

9月も1235品目の値上げが予定されている食料品。

少しでも安く買い、家計の負担を減らしたいというのが消費者の本音ですが…

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「安く買うことよりも食品ロスを極力少なくすることの方が簡単にできて、食費の節約にもつながりやすい」

実は安く買うことよりも「節約」につながるのが、食品ロスを減らすことだと専門家はいいます。

「安く買うことよりも食品ロスを極力少なくすることの方が簡単にできて、食費の節約にもつながりやすい」

実は安く買うことよりも「節約」につながるのが、食品ロスを減らすことだと専門家はいいます。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「食品ロスは、一般的な家庭で年間で約6万円は出ていると言われている。無駄買いを減らすためには、スーパーなどに買い物に行った時に並んでいる商品の順番通りに買い物に行くとロスが大きくなる」

年間6万円の節約になるかもしれない「生活防衛術」がスーパーの売り場に!?

ということで売り場の配置を見てみると…

「食品ロスは、一般的な家庭で年間で約6万円は出ていると言われている。無駄買いを減らすためには、スーパーなどに買い物に行った時に並んでいる商品の順番通りに買い物に行くとロスが大きくなる」

年間6万円の節約になるかもしれない「生活防衛術」がスーパーの売り場に!?

ということで売り場の配置を見てみると…

◆記者リポート

「売り場を入ってすぐにグリーンアスパラが99円、トマトが99円など、特売品が並んでいます」

取材に行った福岡市内のスーパーでは、店に入ってすぐに野菜、そしてその先に魚や肉が並び、最後にレジという配置ですが、この順路にポイントがあると専門家は指摘します。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「大体スーパーは買い物に行くと入口に野菜とか果物とか売っていて、奥に行くと魚や肉が売っている。ですが、普通献立を立てたり考えたりする時って、メインの食材から考えますよね。大体野菜って副菜だったり、付け合わせとかに使う食材ですよね。それ(副菜の野菜)から買い物をしてしまうっていうのは、もう順番が間違っている。」

スーパーでは入口の野菜から購入する客がほとんどでしたが、実はメインになる肉や魚を見たあとに、野菜売り場に戻り必要な野菜だけを買うというのが、食品ロスを防ぎ節約につながると言います。

「売り場を入ってすぐにグリーンアスパラが99円、トマトが99円など、特売品が並んでいます」

取材に行った福岡市内のスーパーでは、店に入ってすぐに野菜、そしてその先に魚や肉が並び、最後にレジという配置ですが、この順路にポイントがあると専門家は指摘します。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「大体スーパーは買い物に行くと入口に野菜とか果物とか売っていて、奥に行くと魚や肉が売っている。ですが、普通献立を立てたり考えたりする時って、メインの食材から考えますよね。大体野菜って副菜だったり、付け合わせとかに使う食材ですよね。それ(副菜の野菜)から買い物をしてしまうっていうのは、もう順番が間違っている。」

スーパーでは入口の野菜から購入する客がほとんどでしたが、実はメインになる肉や魚を見たあとに、野菜売り場に戻り必要な野菜だけを買うというのが、食品ロスを防ぎ節約につながると言います。

さらに専門家は、スーパーのチラシにも節約のための「ある法則」が隠されていると言います。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「人の目線は一番左上、そこから右に移動して、また下に移動して、また右に移動する。Zのような感じで目線が動くのが特徴。この部分は比較的特売というか、結構お買い得品が並びやすいと言われている。チラシを見る時にはそこの部分を確認してみるとよい」

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「人の目線は一番左上、そこから右に移動して、また下に移動して、また右に移動する。Zのような感じで目線が動くのが特徴。この部分は比較的特売というか、結構お買い得品が並びやすいと言われている。チラシを見る時にはそこの部分を確認してみるとよい」

実際、取材したスーパーでも、この法則が活かされていました。

◆サニー平尾店 崎秀嗣店長

「人の視線が左上から右に行って、そのあと左下に行って、という“Zの法則”に基づいて、お買い得なものが掲載されていると言われているので、そこはポイント」

買い物をする前から「節約」は始まっているのです。

◆サニー平尾店 崎秀嗣店長

「人の視線が左上から右に行って、そのあと左下に行って、という“Zの法則”に基づいて、お買い得なものが掲載されていると言われているので、そこはポイント」

買い物をする前から「節約」は始まっているのです。

そして、食材を入れる冷蔵庫にも節約ポイントが。

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「冷蔵室はたくさん物を詰め込んでしまうと余計な電力がかかる。冷気の吹き出し口をふさいでしまうと、冷気がうまく循環しなくなって、余計な電気代がかかってしまう。」

◆消費生活アドバイザー 和田由貴さん

「冷蔵室はたくさん物を詰め込んでしまうと余計な電力がかかる。冷気の吹き出し口をふさいでしまうと、冷気がうまく循環しなくなって、余計な電気代がかかってしまう。」

一方、「冷蔵庫」とは対照的に「冷凍庫」の場合はたくさんの物を詰め込んだ方が「節電」につながるといいます。

その理由は、「凍っているもの」が多く入っている方が、より「冷気」を保ちやすいためです。

家計の負担が続く私たちの生活。

買い物をする順番や冷蔵庫内の環境を工夫するなど、いますぐできる節約術を実践してみてはいかがでしょうか?

その理由は、「凍っているもの」が多く入っている方が、より「冷気」を保ちやすいためです。

家計の負担が続く私たちの生活。

買い物をする順番や冷蔵庫内の環境を工夫するなど、いますぐできる節約術を実践してみてはいかがでしょうか?

あなたにおすすめ

最新

BREAKING NEWS

-

6時間前

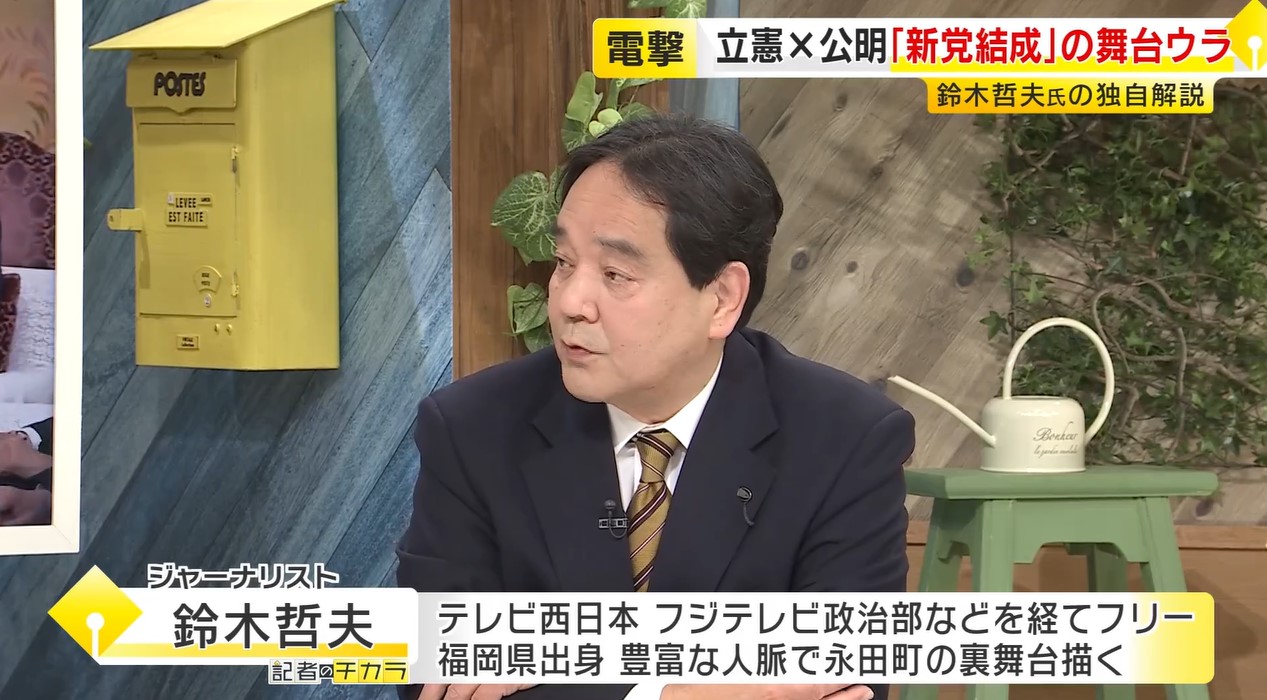

【鈴木哲夫さん解説】公明票が立憲へ?自民20議席失う見方も 衆院選へ新党“電撃合意”の舞台裏 政界再編の号砲となるか

-

9時間前

立憲・公明 新党結成で衆院選協力へ 福岡の支持者にも衝撃走る 創価学会幹部「一線を越えた決断」

-

14時間前

あこがれの名機と出会えるかも 厳選のカメラ2000点以上を展示・販売 フィルムカメラ人気も根強く 福岡

-

14時間前

横断歩道の84歳女性が軽乗用車にはねられ死亡 運転の81歳女性を逮捕「安全確認せずに右折した」 福岡・香春町

-

15時間前

商店街の店舗など33棟焼けた大規模火災 火元の女性(71)に禁錮2年求刑「鍋を火にかけていたことを忘れていた」 北九州市の鳥町食道街 福岡